CSEE 标准算例-暂时工频过电压

案例介绍

工频过电压 CSEE-PFO 算例是由中国电机工程学会(Chinese Society for Electrical Engineering)发布的新型电力系统标准算例1。CSEE-PFO 算例以 500kV 为主网架,三相交流母线数为 70,其中 500kV 节点数为 10,交流线路数为 26,直流线路数为 1,该算例为暂时工频过电压场景。

使用方法说明

暂时工频过电压标准模型的适用范围:

- 建议步长:50 μs

算例介绍

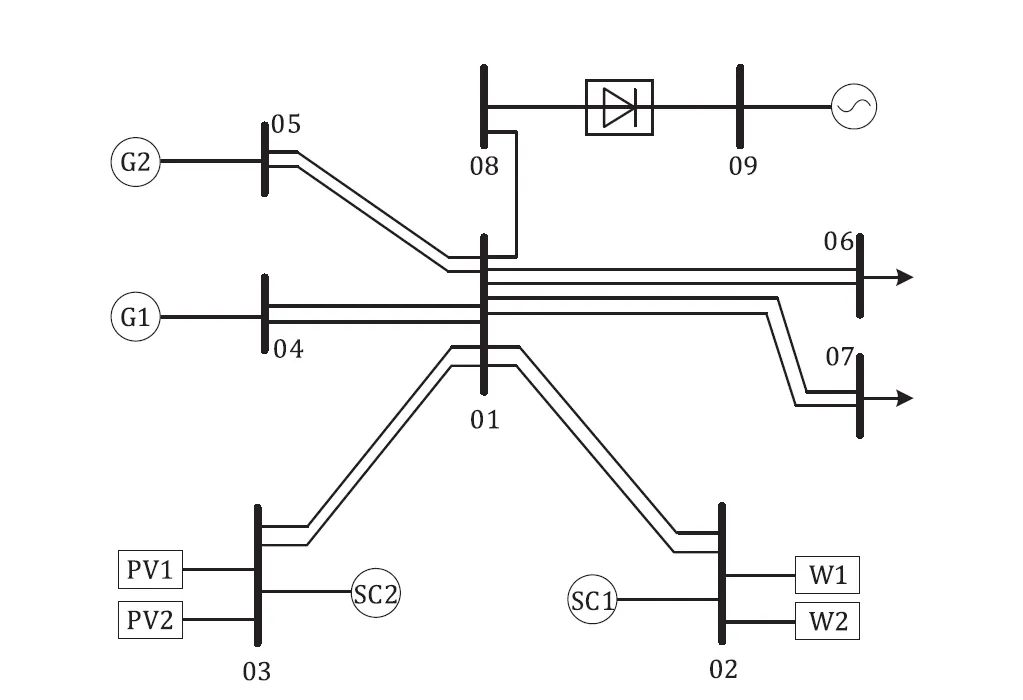

CSEE-PFO 算例是一个 HVDC 送端系统,取自中国某区域电网的 HVDC 送端。主电网有 10 个 500kV 节点,模型还包括 58 个低电压水平的节点,描述了所有电力设备的连接细节,系统拓扑如下图所示。

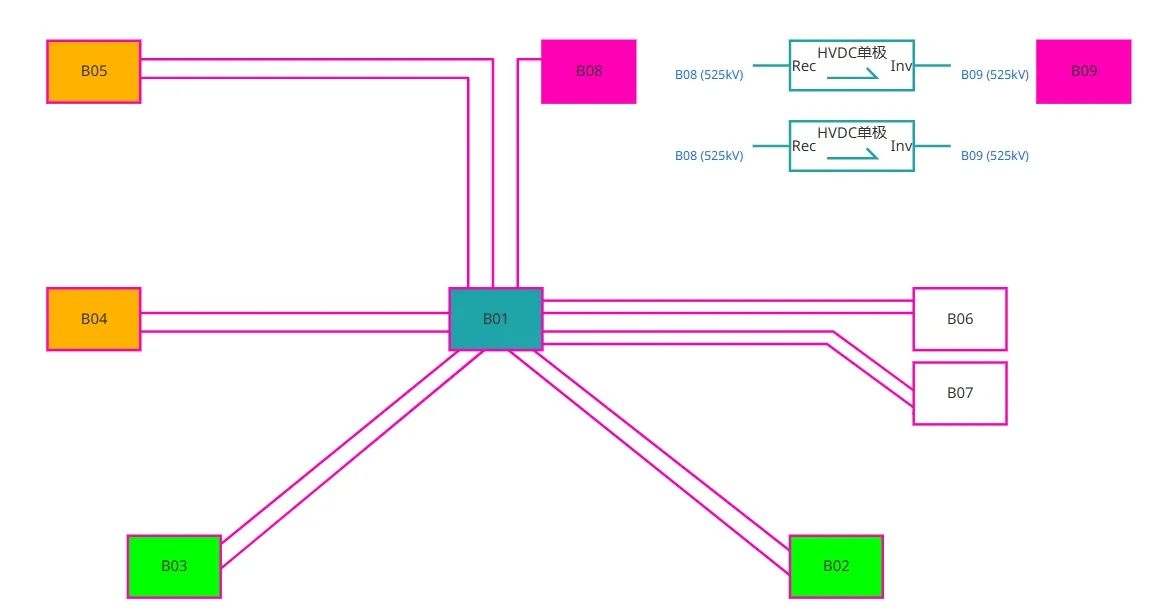

CloudPSS 上该算例的系统拓扑如下图所示。

输电网架概况

输电网架概况如下表所示,共有三相交流母线 70 条。

| 电压等级/kV | 节点数目 | 节点类型 |

|---|---|---|

| 525 | 10 | 交流输电网架 |

| 230 | 14 | 变压器中/高压侧 |

| 37 | 25 | 三绕组变压器低压侧 |

| 20 | 7 | 发电机母线 |

| 0.69 | 8 | 风机母线 |

| 0.4 | 6 | 光伏母线 |

线路及变压器概况

系统共有交流输电线路 26 条,变压器 46 台,并通过 1 回 ±500kV 直流输电通道与其他电网互联,线路及变压器概况如下表所示。

| 类型 | 数目 | 备注 | |

|---|---|---|---|

| 交流线路 | 26 | 500 kV | 12 |

| 220 kV | 14 | ||

| 两绕组变压器 | 37 | 750MVA | 7 |

| 360MVA | 6 | ||

| 300MVA | 14 | ||

| 240MVA | 8 | ||

| 三绕组变压器 | 11 | 1000 /1000 / 360 MVA | 11 |

| 直流线路 | 1 | 额定电压/ kV | ±500 |

| 额定功率/MW | 3700 | ||

电源概况

火电机组总装机 2750MW,风电机组总装机 1600MW,光伏总装机 1200MW,新能源机组装机占比为 50.5%。系统电源装机概况详见下表。

| 接入母线 | 火电/MW | 风电/MW | 光伏/MW |

|---|---|---|---|

| B02 | —— | 1600 | —— |

| B03 | —— | —— | 1200 |

| B04 | 1320 | —— | —— |

| B05 | 1430 | —— | —— |

| 合计 | 2750 | 1600 | 1200 |

负荷概况

系统总有功负荷 1830MW,总无功负荷 372Mvar,负荷功率因数为 0.98,各母线负荷水平见下表。

| 母线 | 有功负荷/MW | 无功负荷/MVar |

|---|---|---|

| B10 | 260 | 70 |

| B11 | 260 | 70 |

| B12 | 50 | 32 |

| B13 | 230 | 30 |

| B14 | 230 | 30 |

| B15 | 400 | 70 |

| B16 | 400 | 70 |

| 合计 | 1830 | 372 |

新能源与直流模型说明

系统中共有 8 组直驱风机机组,6 组光伏机组,1 回直流。算例中的直驱风机风场采用 直驱风机01型-标准封装模型,双馈风机风场采用 双馈风机01型-标准封装模型,光伏机组采用 光伏发电01型-标准封装模型,每一回直流由 2 个 LCC直流(单极) 模型构成。

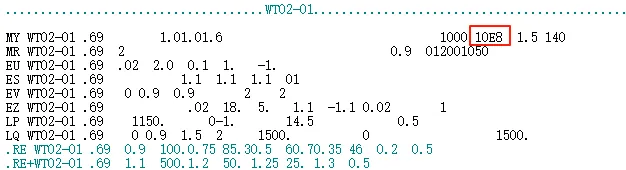

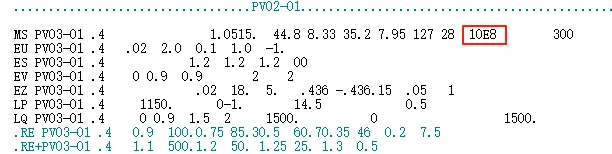

需要进行说明的是,在当前版本(2025年08月26日)的 CSEE-PFO 标准算例中,新能源模型的直流侧电容参数过大(直驱风机的直流侧电容为 10E8 F,光伏电站的直流侧电容为 10E8 mF),在算例转换和对比时已将该参数分别修改为 0.15 F 和 0.0039 F。

算例仿真测试

暂时工频过电压场景

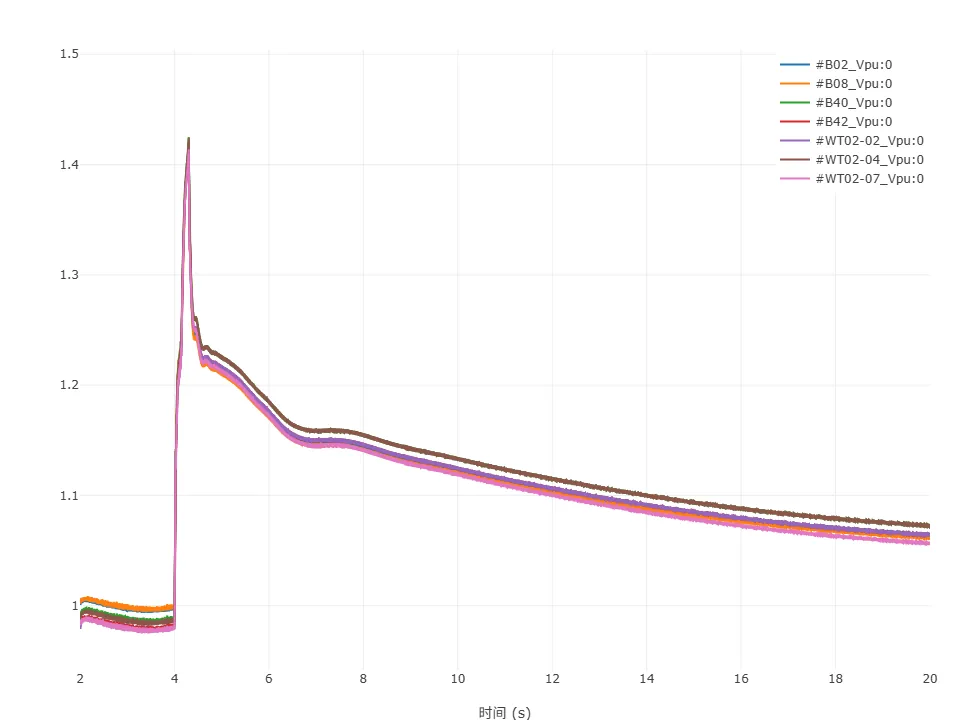

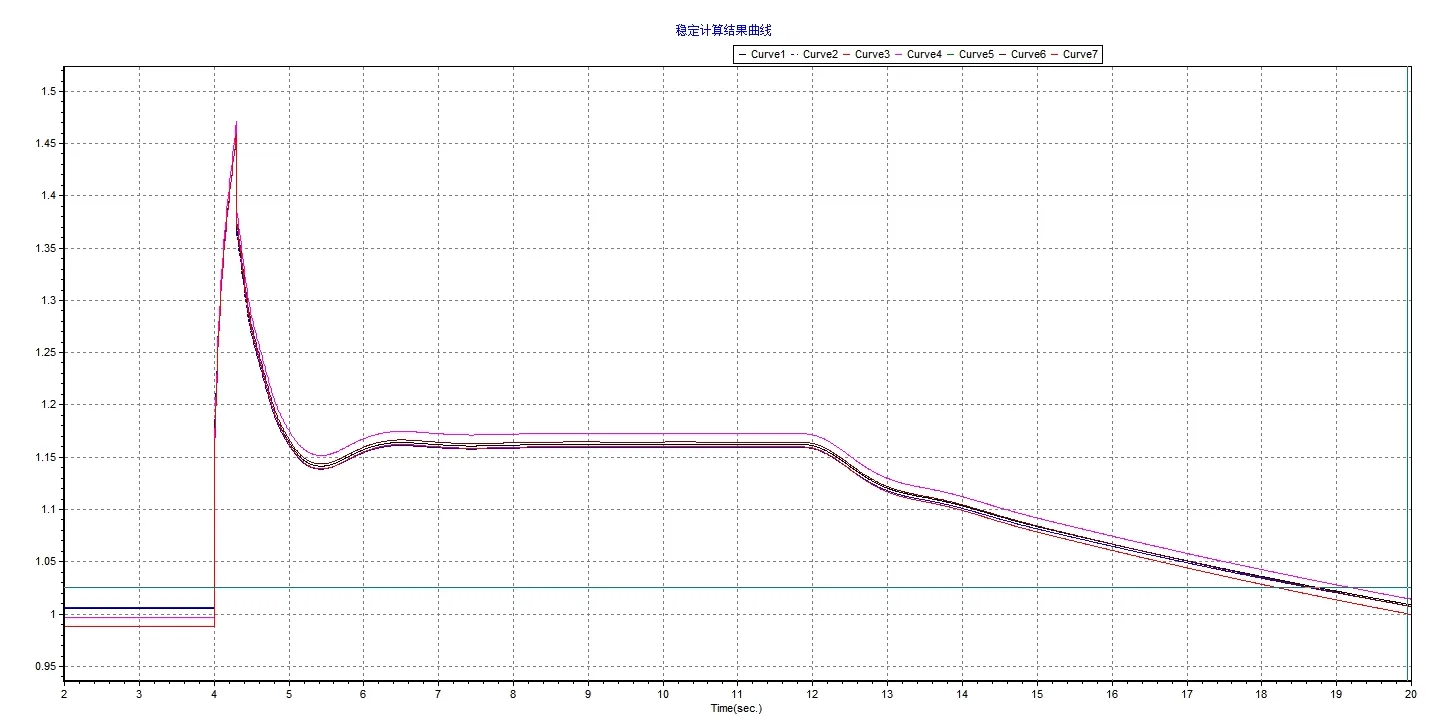

设置 4s 直流双极闭锁,4.3s 切除换流站全部交流滤波器,4.3s 切除火电机组以及新能源机组共 3300MW,CloudPSS 与 BPA 的母线电压曲线如下图所示。

在 BPA 中 CSEE-PFO 故障后暂时PFO场景的仿真结果如下图所示。通过对比可以看出,CloudPSS 中的 CSEE-PFO 算例在准确刻画新型电力系统的电磁暂态过程的同时,可以具备与机电暂态一致的特性。

由于新能源机组(直驱风机、双馈风机、光伏电站)的建模差异,以及电磁暂态仿真(CloudPSS)与机电暂态仿真(BPA)在算法层面的本质区别,标准算例的仿真结果存在合理偏差。

算例地址

点击打开算例地址:CSEE标准算例-暂时工频过电压

原始算例下载链接:中国电机工程学会新型电力系统标准算例

脚注

-

H. Sun, B. Zhao, S. Xu, T. Lan, Z. Li and P. Wu, "Test Models for Stability/Security Studies of AC-DC Hybrid Power Systems With High Penetration of Renewables," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 40, no. 1, pp. 957-969, Jan. 2025 ↩︎